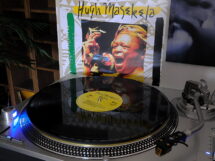

Le note di Hope di Hugh Masekela, suonate su un sistema hi-fi, non sono solo musica: sono un’esplosione di passione che trasforma l’ascolto in un’esperienza audiofila. Scopri come questo capolavoro jazz sudafricano può accendere l’amore per la musica!

Lasciarsi Conquistare dall’incisione Perfetta

Quante volte è capitato? Un amico, un conoscente, passa per caso a casa vostra. Il suo sguardo cade sull’impianto hi-fi, magari sul fascino senza tempo del giradischi, e la domanda arriva, quasi inevitabile: “Che bell’impianto! Mi fai ascoltare qualcosa?”. È un momento cruciale, un bivio per ogni appassionato. Con una libreria di centinaia di vinili, la scelta può sembrare un campo minato. L’obiettivo non è la pura esibizione dell’impianto, ma condividere un’idea di ascolto: un’esperienza costruita su un percorso di sacrifici e infinita passione, dove ogni componente della catena scompare, per lasciare spazio a una connessione più profonda e autentica con la musica.

Serve scegliere qualcosa di veramente esplosivo, un’incisione in grado di lasciare a bocca aperta chiunque, anche l’orecchio meno allenato. Un disco che non solo suoni bene, ma che riveli lo scopo dell’alta fedeltà: fungere da macchina del tempo e delle emozioni, trasportando l’ascoltatore in un altro luogo, in un altro istante. Tanti dischi possiedono questo potere, ma uno in particolare è diventato il simbolo di questa ricerca. Stiamo parlando di Hope di Hugh Masekela.

L’Artista e il Suo Tempo: La Voce di Hugh

Per comprendere la potenza di “Hope”, è essenziale conoscere l’uomo che lo ha creato. Hugh Ramapolo Masekela non era solo un musicista; era la voce di un popolo, un attivista la cui vita e arte erano intimamente intrecciate con la storia del Sudafrica. Nato nel 1939 a Witbank, la sua infanzia fu segnata dall’ascesa del regime dell’apartheid. La sua musica divenne un riflesso diretto di questa esperienza, un veicolo per protestare contro il conflitto, lo sfruttamento e il dolore del suo popolo. Cresciuto dalla nonna, che gestiva un bar illegale per minatori, Masekela fu immerso fin da giovane nei suoni e nelle lotte della sua comunità.

Il Cammino di Hugh dall’Ispirazione all’Esilio

Un momento cruciale della vita di Hugh Masekela avvenne a 14 anni, quando, ispirato dal film Young Man with a Horn, scoprì la sua passione per la tromba. Il suo primo strumento gli fu donato da Padre Trevor Huddleston, un influente attivista anti-apartheid, un gesto che segnò indelebilmente il suo percorso musicale e politico. Il massacro di Sharpeville del 21 marzo 1960, oggi commemorato come la Giornata Internazionale contro la Discriminazione Razziale, in cui la polizia sudafricana aprì il fuoco su una folla di manifestanti pacifici, uccidendo 69 persone, e la successiva repressione governativa costrinsero Masekela a un esilio di trent’anni. Si trasferì inizialmente a Londra e poi a New York, dove si iscrisse alla Manhattan School of Music, immergendosi nell’età d’oro del jazz. Lì incontrò i suoi idoli – Miles Davis, Dizzy Gillespie, John Coltrane – che lo incoraggiarono a sviluppare uno stile unico, radicato nelle sue origini africane, piuttosto che limitarsi a imitare il bebop americano.

Il Suono della Libertà

Questo percorso portò alla nascita del suo caratteristico sound “Afro-Jazz”, un ibrido sofisticato che fondeva i ritmi sudafricani mbaqanga zulu con il jazz, il calypso caraibico e altre sonorità della diaspora africana. Durante il suo esilio negli Stati Uniti, Masekela collaborò con Harry Belafonte, cantante e attivista che lo aiutò a consolidare la sua carriera e a diffondere il suo messaggio. La sua musica divenne una forma di attivismo; brani come Soweto Blues e l’inno globale Bring Him Back Home (Nelson Mandela) si trasformarono in potenti grida di battaglia contro l’apartheid.

La colonna sonora della Rinascita

Il suo ritorno in Sudafrica nel 1990, dopo la liberazione di Mandela, fu un evento trionfale. È in questo contesto che l’album “Hope” assume il suo significato più profondo. Registrato nel luglio e agosto del 1993, a soli tre anni dal suo ritorno e alla vigilia delle prime elezioni democratiche del paese, il titolo non è un concetto astratto. È una dichiarazione potente e storicamente precisa, un riflesso delle atmosfere culturali di una nazione e di un artista che, dopo decenni di lotta ed esilio, guardavano a un futuro di rinascita. La performance catturata su questo disco è una celebrazione di quel momento cruciale, un tour che attraversa una vita di sofferenza, esilio e, infine, speranza.

Un Mosaico di Stili e di Autori

I brani dell’album Hope, coprono un arco temporale di quasi 50 anni, con una ricca varietà di stili e influenze. Alcuni, come “Grazing in the Grass”, composto da Philemon Hou, e “Stimela” e “Languta”, firmati da Masekela stesso, riflettono il suo talento nel fondere jazz e sonorità africane. Altri, come il più recente “Until When” di Themba Mkhize, arricchiscono il repertorio. Tra gli autori spicca anche Miriam Makeba (Mama Africa), icona musicale e attivista, che ha contribuito con la title track “Abangoma”, un omaggio ai cantastorie africani. Makeba, unita a Masekela da un matrimonio di due anni (1964-1966), condivise con lui un profondo legame artistico e politico. La loro breve unione, segnata dall’esilio e dalla resistenza culturale sudafricana, fu un periodo di intensa collaborazione creativa.

Siamo al Blues Alley ed è il Luglio del 1993

Situato nel cuore di Washington D.C., il Blues Alley non è un semplice club: fondato nel 1965, è il più antico jazz supper(*) club ancora attivo negli Stati Uniti. Considerato un vero tempio del jazz e soprannominato “La casa che Dizzy ha costruito”, ha ospitato leggende come Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Eva Cassidy e molti altri. Situato in una storica rimessa per carrozze in mattoni rossi del XVIII secolo, nel quartiere di Georgetown, il club evoca l’atmosfera dei locali degli anni ’20 e ’30. Con i suoi 125 posti, crea un’intimità rara: artisti e pubblico si fondono in un dialogo spontaneo, fatto di musica, applausi e calore condiviso.

Qui nasce Hope, frutto di una scelta artistica deliberata che ha plasmato in modo indelebile la firma sonora dell’album. Un concerto in un’arena avrebbe prodotto un risultato completamente diverso. L’intimità del club ha imposto uno stile di performance quasi colloquiale e ha permesso all’ingegnere del suono, David Hewitt, di catturare non solo la band, composta da sette elementi, ma anche la relazione simbiotica tra il gruppo e il pubblico. L’acustica del locale è diventata uno strumento a sé, offrendo un’atmosfera ricca e vibrante, magistralmente catturata. È per questo che la registrazione risulta così viva e presente, come se l’ascoltatore fosse seduto a uno dei tavoli, rivivendo esattamente quel momento magico.

(*) Il termine ‘supper’ indica la cena, il pasto serale che in questi locali veniva tipicamente consumato dagli ospiti, godendo di buona musica e bevande.

Una squadra di specialisti per una registrazione perfetta

La straordinaria qualità sonora di “Hope” non è frutto del caso, ma il risultato di una “staffetta di maestri” nella produzione, dove ogni specialista ha contribuito con la propria eccellenza, trascendendo la semplice somma delle parti.

Il primo anello della catena è David Hewitt, leggenda della registrazione live. Con i suoi studi mobili “Black Truck” e “Silver Truck” – quest’ultimo utilizzato per registrare Hope – ha catturato concerti per artisti come Pink Floyd, Aretha Franklin e Bruce Springsteen e tantissimi altri. La sua filosofia mirava a registrare l’intera performance in modo autentico: per questo, sono state utilizzate apparecchiature e microfoni di alta qualità in grado di catturare, in formato analogico, l’atmosfera della sala e le reazioni del pubblico, preservando così la vitalità “live” dell’album.

Il mixaggio è stato curato da Bernie Kirsh, rinomato ingegnere del suono nel jazz, con collaborazioni prestigiose come Chick Corea e gli Electric Lady Studios. Lavorando sui nastri multitraccia di Hewitt, Kirsh ha creato un palcoscenico sonoro tridimensionale e bilanciato, dando definizione e chiarezza a ogni strumento. La finalizzazione dell’edizione originale del 1994 è stata affidata a Gene Paul, figlio del leggendario chitarrista e inventore Les Paul (celebre per la chitarra usata, tra gli altri, da Mark Knopfler). Gene, ingegnere capo agli Atlantic Records durante la loro epoca d’oro, ha collaborato con icone come Aretha Franklin, i Rolling Stones e Roberta Flack. Per il master, ha applicato equalizzazione, compressione e regolazioni finali, garantendo un prodotto di altissima qualità.

L’approccio purista di Hewitt ha fornito una base impeccabile, essenziale per il lavoro successivo di Kirsh e Paul: senza una registrazione multitraccia pulita, il risultato finale sarebbe stato compromesso. Inizialmente distribuito solo su CD (formato dominante negli anni ’90 per la sua accessibilità e diffusione) l’album ha visto le prime edizioni in vinile solo dal 2008, grazie ad Analogue Productions, etichetta specializzata in ristampe audiofile.

Un’edizione speciale curata da Kevin Gray per Analog Production

Se l’album originale era già un capolavoro, la sua successiva rinascita in vinile per mano dell’ingegnere di mastering Kevin Gray lo ha consacrato a leggenda e punto di riferimento per gli audiofili di tutto il mondo. La copia in nostro possesso è la rara ristampa su doppio vinile a 33 giri di Analog Productions, che siamo riusciti a reperire presso il fornitissimo negozio di dischi: Riva.

Kevin Gray è una figura venerata nella comunità audiofila, noto per il suo lavoro su innumerevoli ristampe di alta qualità, incluse le acclamate serie Tone Poet e Classic Vinyl della Blue Note. La sua filosofia, sviluppata in una carriera iniziata nel 1972, è tanto semplice quanto profonda: fornire il percorso audio più trasparente possibile. Il suo motto potrebbe essere “mantenere l’analogico, analogico”. La sua specialità, infatti, è la masterizzazione direttamente da nastri analogici, mantenendo l’intera catena del segnale puramente analogica, fino alla testina di taglio della lacca.

Il suo studio, Cohearent Audio, non utilizza apparecchiature standard. Il suo sistema di mastering è stato costruito su misura, con elettroniche a componenti discreti, e un utilizzo estensivo di valvole termoioniche, progettato con l’unico scopo di preservare tutto il calore, impatto e dettaglio presente sul nastro master. Il risultato del suo lavoro sulla ristampa di “Hope” per l’etichetta Analogue Productions è sbalorditivo.

Quando il vinile raggiunge questi livelli di eccellenza, il digitale deve inevitabilmente cedere il passo: la dinamica travolgente spazza via la versione su CD.

Il lavoro che è stato fatto non è una reinvenzione, ma uno sviluppo sonoro. Utilizzando un sistema analogico purista e all’avanguardia, Gray non ha fatto altro che rivelare tutto il potenziale inespresso nei nastri master originali di David Hewitt. Ha lucidato un diamante che Hewitt aveva estratto con perizia decenni prima, sbloccando un nuovo livello di connessione emotiva con la performance originale e rendendo questa edizione un pilastro indispensabile in qualsiasi collezione audiofila seria.

L’Ascolto Guidato: Un Viaggio Attraverso “Hope”

Facciamo accomodare il nostro ospite sulla poltrona migliore, al centro dell’impianto, equidistante dai diffusori. Basta chiudere gli occhi per un istante, e siamo già lì: sprofondati in una delle sedie del Blues Alley, il concerto sta per cominciare. La puntina si posa delicatamente sul solco.

Il silenzio della stampa è quasi totale. Un crepitio appena percettibile, un respiro sospeso nell’attesa, e poi le prime note di “Abangoma (The Healers)” riempiono la stanza. L’impatto è immediato. Non è solo musica, è presenza. Il suono è “olografico”. Ogni strumento è perfettamente a fuoco, posizionato in uno spazio tridimensionale. Il flicorno di Masekela ha una consistenza fisica, quasi si percepisce il respiro dell’artista. Il basso è profondo e ricco di sfumature, mentre i piatti della batteria sono chiari, scintillanti.

Ma è con la traccia finale, “Stimela (Coal Train)”, che l’esperienza raggiunge il suo apice. Questo brano è il test definitivo per qualsiasi impianto e il cuore emotivo dell’album. L’ascolto inizia con la narrazione parlata di Masekela, un racconto amaro e rabbioso dei lavoratori migranti strappati alle loro famiglie e trasportati come bestiame sui treni verso le miniere sudafricane. Masekela stesso ha confessato che “la parola ‘odio’ non è abbastanza forte” per descrivere il sentimento verso quei treni.

La catena Hi-Fi ha mantenuto la sua promessa. Ha smesso di essere un oggetto e si è trasformata in una macchina del tempo e delle emozioni, svelando la sua verità più profonda: non siamo più in una stanza ad ascoltare un disco. Siamo lì, in Sudafrica, ad ascoltare il treno della storia. Il suo fischio, un grido che non potremo più dimenticare.

La casa è dove c’è la Musica!

Le note finali di “Stimela” si spengono. Sollevate delicatamente la puntina dal vinile e nella stanza non cala il silenzio, ma l’eco ancora vibrante della performance. Vi voltate verso il vostro amico: non servono parole. Il suo sguardo, visibilmente commosso, racconta di un’esperienza che ha trasceso il semplice ascolto per diventare trasporto, immedesimazione. In quel momento, avete fatto molto più che condividere un disco. Avete trasmesso un’idea: quella che un impianto Hi-Fi non è un freddo assemblaggio di elettroniche, ma un ponte verso le emozioni. Il vostro ospite ha appena compreso il potenziale della musica registrata, e voi provate la soddisfazione unica di chi è riuscito a condividere la propria passione più profonda. Senza saperlo, avete trasformato un ascoltatore in un nuovo appassionato.

In fondo, avete incarnato una verità che lo stesso Hugh Masekela aveva celebrato decenni prima. Nel suo capolavoro del 1972, Home Is Where The Music Is, il cui titolo nacque da una poesia che l’amico Keorapetse Kgositsile gli aveva dedicato. Poche righe che ora, in questa stanza, risuonano con una chiarezza assoluta:

This then is the rhythm

and the blues of it

Home is where the music is

Avete appena assistito a quella magia: la trasformazione dello spazio fisico in uno spazio dell’anima. Avete provato che la casa non è fatta di mura, ma del suono che la riempie. Perché, alla fine, casa è dove c’è la musica.

© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.